(编者按:新冠病毒是从哪里来的?这不是一个哲学问题,而是一个证据学问题,因为证据学研究的主要问题就是如何认定事实或查明真相。另外,侦探推理小说的主题也是要查明事实真相。何家弘教授是我国著名的证据法学家,也是国际知名的侦探小说家。对于这个问题,他会怎么解答呢?)

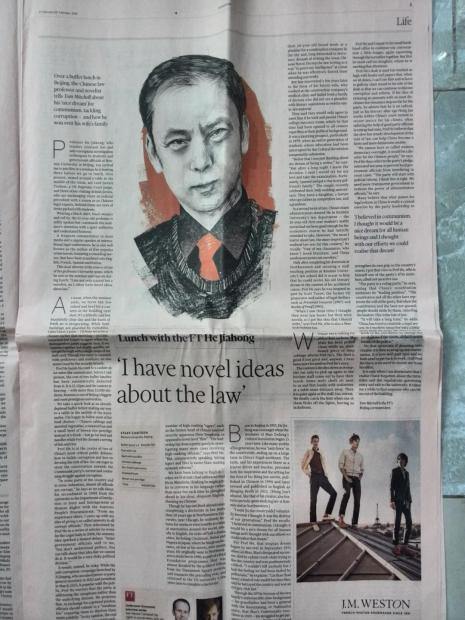

2015年2月21日,英国的《金融时报》刊登了一篇专访文章,标题是“何家弘:与金融时报共进午餐”(Lunch with the FT: He Jiahong)。记者汤姆(Tom Mitchell)在文中引用了我的一句话——“我不仅是个法学家而且是个小说家,所以我有一些关于法律的novel想法”。(I am not only a jurist but anovelist, so I have novel ideas about the law.)在这里,novel一词有双重含义,既可以是“小说的、文学的”,也可以是“创新的、新颖的”。

新冠病毒的英文名称是novel coronavirus。在这里,novel一词也可以做两种解读,即“新型的”和“创新的”,而后者似乎就包含了“人造”的含义。大概是多年研习证据法学并撰写多部侦探推理小说养成的习惯,我喜欢探究事实真相,特别注重事情的细节。这段时间宅居在家,我就一直在思考一个问题:这种新冠病毒究竟是从哪里来的?

武汉的新肺疫情暴发之后,我听说那病毒是从华南海鲜市场传出来的,是某些商户违法宰杀出售野生动物导致的。我很想知道究竟是哪种野生动物把病毒传给了人类,便在网上进行了一些调研。我发现,华南海鲜市场暗地里出售的野生动物种类很多,有野兽、野禽、野鱼、野虫四大类。有人传说这种病毒来自果子狸,有人传说这种病毒来自穿山甲,还有人传说这种病毒来自蛇,但是都没有证明。据报道,中国疾控中心病毒研究所从华南海鲜市场提取了大量检材样本,我便期待该所的检验报告能给出明确的答案。1月26日,该所公布了从华南海鲜市场提取的585份环境样本的检测结果,其中33份样本含有新冠病毒,但是并未说明是在哪种野生动物上检出了病毒。这一结果令人失望。不过,我很快从一些“出口转内销”的医学研究成果中看到了比较明确的答案。

根据武汉病毒研究所科研人员于1月23日发表的论文,从云南马蹄蝙蝠身上提取的冠状病毒与武汉新冠病毒同源性达到96.2%。根据中国疾控中心的专家于1月30日发表的论文,武汉新冠病毒与在中国浙江舟山蝙蝠身上发现的冠状病毒的整体相似度高达88%。这两篇论文都是在《柳叶刀》等国际权威医学刊物上发表的,因此一般人便接受了病毒源自蝙蝠的说法,或者用专业术语表达,蝙蝠是新冠病毒的“宿主”。不过,国外也有专家对此提出质疑,认为武汉病毒和舟山病毒的E蛋白氨基酸序列达到100%一致是一种极不寻常的现象,E蛋白在宿主已变换的情况下保持完全一致的情况是不可能自然发生的。国内也有人对“蝙蝠说”提出了通俗的质疑:那些蝙蝠是如何千里迢迢从云南或浙江把病毒运送到武汉的?武汉人喜欢吃野味,但好像没有吃蝙蝠的习惯。而且,华南海鲜市场并没有商户出售蝙蝠,那里也没发现蝙蝠的踪迹。

与此同时,有些医学专家提出了新冠病毒可能并非来自华南海鲜市场的证据。根据武汉市首家不明肺炎指定收治医院金银潭医院等机构的专家于1月24日在《柳叶刀》上发表的论文,武汉第一例新肺患者发病的时间是12月1日。此人与华南海鲜市场并无关联,而且与后续病人之间也未发现流行病关联。12月10日,该院又收到3例新肺病人,其中2例与华南海鲜市场无关联。12月15日之后发现的病例多与华南海鲜市场有关联。不过,在该论文统计的41例新肺病人中,共有14例与华南海鲜市场无关联。这些证据给新冠病毒来源于华南海鲜市场的说法打上了一个不大不小的问号。

就在武汉病毒源自蝙蝠的说法遭人质疑时,远在广州的科学家出手相助,但也可能是帮了个倒忙!2月7日,华南农业大学发布一项最新科研成果——他们从穿山甲体内提取的冠状病毒与武汉新冠病毒的相似度高达99%。由于华南海鲜市场有人偷售穿山甲,所以蝙蝠身上的病毒很可能是通过“中间宿主”穿山甲再传给人类的。但是在新闻发布会上,研究人员未能说明那些病毒是怎么从蝙蝠“迁居”到穿山甲的,也没有给出那批携带病毒的穿山甲样本的来源,只说是“某特定机构提供的”。在记者的追问下,研究人员承认他们自己收集的穿山甲样本中并没有这种冠状病毒。于是,有人就猜疑这些穿山甲感染的是“人造病毒”。这里所说的“人造”是广义的,既包括科研人员利用遗传基因等技术制造变异的病毒,也包括科研人员在实验室培育的并无变异的天然病毒。无论如何,这都给新肺疫情“阴谋论”提供了说辞。

其实自武汉疫情暴发以来,人造病毒的“阴谋论”就接连不断。有人说这种病毒是美国人制造出来的“生物战武器”;有人说这种病毒是从中国某科研机构的实验室泄露出来的。美国的共和党参议员汤姆·科顿(Tom Cotton)在接受福克斯新闻节目采访时就暗示,新冠病毒可能来自武汉一个离海鲜市场不远的生化实验室。随后,中国驻美大使崔天凯在接受美国哥伦比亚广播公司采访时就对科顿的说法进行了强力反击,称之为“疯狂”的言论。近日,网上又有传言,“俄罗斯科学家证明新冠病毒系人工合成”。不过,俄罗斯卫星社随后发文澄清,“俄罗斯联邦卫生部《新冠状病毒感染预防、诊断和治疗临时方法建议》中,从未指出病毒是人工的”。颇值一提的是,《柳叶刀》杂志于2月19日在线报道,来自多个国家的27位科学家联名谴责了“COVID-19(新冠病毒)并非自然起源”的阴谋论。次日,我国央视网又报道,世卫组织的官员理查德·布伦南也公开表态,没有证据表明新型冠状病毒是实验室制造的。这些声明都具有权威性。当然,兹事体大,科学家和官员的用语都相当谨慎。

日前,我在美国的“国家地理频道”(National Geographic Channels)看到一个关于埃博拉病毒的电视片。该片介绍了美国军方的一个“第四级”病毒实验室。根据隔离设备、实验室设计、实验实施等方面的密封安保程度,实验室可分为四个等级,而“第四级”是生物安全等级最高的实验室。该片不仅让我直观地了解了那充满尖端科技含量的实验室场景,还通过女主人公手上的伤口生动地描述了“丝状病毒”的泄露危险。据说,丝状病毒是一种感染脊椎动物的病毒,包括埃博拉、马尔堡等病毒属,而扎伊尔型埃博拉病毒的致死率可高达88%。该片的女主人公说,这种病毒的泄露可以“导致全人类的灭绝”!丝状病毒、冠状病毒等对人类危害极大的病毒,都必须在“第四级”实验室内进行保存、培育和研究。那么,这次在武汉流行的冠状病毒有无可能是从某个国家的病毒实验室泄露出来的呢?

作为一个小说家,我喜欢“人造病毒说”,因为它可以给我提供创作灵感和故事框架。假如这次宅居的时间很长,我就可以撰写一部以“病毒泄露”为主题的悬疑小说。我已经有了初步的故事梗概。主人公是一位智商极高但情商很低的病毒学家。他已经在冠状病毒研究中取得了优异的成果,而他的理想就是要获得“诺贝尔医学奖”。他带领的科研团队进行了大胆的实验,运用遗传基因等科学技术把那些原本只能生存在蝙蝠体内的冠状病毒“变异”为可以侵入人体的新型冠状病毒。同时,他带领的团队也在研发能够治疗这种新型肺炎的特效药。然而,一个偶然的过失导致了这种病毒从实验室的泄露,并很快在城市中引发新型肺炎的大流行……面对严重的“人祸”,这位天才的科学家终于感受到良心的谴责。他自主感染了自己制造的病毒,然后接受其研发的药物的临床试验治疗。然而,这种药物还没有特效,他很快就带着遗憾和痛苦走到了生命的终点……

作为一个证据法学家,我不能接受“人造病毒说”,因为我没有确实充分的证据来证明这种事实主张。虽然我的心中存在一些猜疑和推测,但认定事实必须以证据为本。在法律面前,没有证据就没有事实。如果这是一个需要司法裁判的案件,那么前面介绍的材料就是证据。其中既有物证(如含有新冠病毒的检材)和书证(如医院的病历),也有当事人陈述(如患者自述)和证人证言(如关于华南海鲜市场销售野生动物情况的陈述),还有勘验检查笔录(如有关人员在华南海鲜市场提取检材的记录)和鉴定意见(如华南海鲜市场所提取检材的鉴定报告)。另外,如果说新冠病毒的来源是本案的主要待证事实,那么本案还有非常重要的证据,就是国内外医学专家就此发表的意见,我们可以套用国内司法界的一个术语——“专家辅助人意见”。

假如我是本案的法官,那么根据对上述证据的内容及可信度的评断,我可以做出如下裁判:第一,这次武汉流行的新冠病毒不是人工制造的。虽然有专家基于武汉病毒和舟山病毒的E蛋白氨基酸序列达到100%一致这一极不寻常的现象,认为这种病毒不可能自然生成,但是本法官认为多数专家的意见更有说服力。第二,没有充分证据证明武汉流行的新冠病毒来自华南海鲜市场出售的野生动物,换言之,新冠病毒也可能来自于其他地方的野生动物。第三,不能排除武汉流行的新冠病毒来源于某个国家病毒实验室保存的病毒泄露的可能性。第四,考虑到武汉市在10月18日至27日举办过“世界军人运动会”(这是众所周知的事实,无须举证)以及新冠病毒的潜伏期较长且轻症患者的病症与流感相似,本法官不能排除新冠病毒是某外国人带入武汉的可能性。综上,本法官对本案事实认定如下:这次武汉流行的新冠病毒来源于野生动物。顺便说一句,本人认为全国人大常委会日前通过的“关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定”,很有必要。

许多读者大概都不太满意这个缺少具体内容的事实认定结论,但这是根据现有证据所能做出的判断。当然,为了查清事实,我们还可以做进一步的证据调查,包括人证调查,譬如调查金银潭医院于12月1日收治的第一例患者和12月10日收治的那两名与华南海鲜市场无关联的患者的病毒接触史;也包括物证调查,譬如调查华南农业大学所检验的那批穿山甲样本及其体内冠状病毒的来源。但是,这些调查取证工作的难度很大。对于调查结果,我只能持谨慎的乐观态度。

面对如此严重的疫情暴发事件,人民有权利获知事实真相,政府也有义务查明事实真相。然而,上述权利和义务未必就能在现实中产生出确实充分的证据。就像在一些复杂的刑事案件中,人们都希望能查到水落石出,但是在侦查人员和司法人员竭尽全力之后也无法查到水落石出,最多也就是尽可能接近事实真相。正如本人的证据法学研究专著的题记所言——“司法人员不是神仙,无法全知全觉,也无法穿越时空隧道,只能通过有限甚至短缺的证据去认识发生在过去的案件事实。于是,那事实便如水中之月镜中之花一般而具有了模糊性。”

对于各种病毒,我以前只是有所耳闻,这次通过新肺疫情的科普而达到一知半解的水平。令我感触最深的是病毒研究的高危性,既有对研究者个人的危险,也有对社会公众的危险。如前所述,病毒实验室有着非常严格的安保制度和措施。但是,我不能确定这些病毒研究都具有充足的正当性。毫无疑问,这些病毒研究的目的都是要研发抗击病毒的方法和治疗疾病的药物,都是要造福于人类。但是在尚未掌握“特效药”的情况下培育甚至人为变异那些高危病毒,是否符合人类的利益,是否需要国内法甚至国际法的许可?这是一个科学伦理问题,犹如科学家在研究核武器和克隆人时面临的难题。我以为,制造那些高危病毒的后果可能要比制造核武器和克隆人更为严重!

毋庸讳言,这次新肺疫情的大暴发暴露出我国社会的诸多问题,包括一些领导干部身上表现出来的“新形式主义”和“新官僚主义”,以及某些政府官员的渎职犯罪。十几年前,笔者曾经在最高人民检察院挂职担任渎职侵权检察厅的副厅长,认识到某些渎职犯罪的社会危害大于那些贪污受贿。但是近年来,渎职犯罪的侦查似乎落入被人遗忘的角落。在监察体制改革之前,渎职犯罪和侵权犯罪都是由检察机关的自侦部门负责侦查。2018年颁布《国家监察法》之后,全国检察机关的职务犯罪侦查人员“转隶”至各级监察委,渎职犯罪的侦查(调查)职能也就从检察院转给监察委。但是,这类犯罪案件的查办难度很大,原来检察院就深感棘手,监察委接手后也缺少查办的积极性。(参见何家弘:“论监察委犯罪调查的法治化”,《中国高校社会科学》2020年第1期。)我希望监察委能借这次新肺疫情的冲击,加大查办渎职犯罪的力度。

在这次抗击新型瘟疫的过程中,我听到了很多让人感动让人泪奔的好人好事。倘若这次“人祸”能撞击国人的心灵,让我们的社会从人心向恶转为人心向善,那我们也算是因祸得福了!

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号