本周二(9月18日),我到中国足球协会参加道德与公平竞赛委员会的工作会议。作为这个委员会的主任,我很高兴,因为我们起草的《中国足球协会道德与公平竞赛委员工作规则(试行)》终于经中国足协执委会讨论通过,于2018年9月11日以中国足协的“足球字(2018)631号”文件的形式下发各会员协会和各足球俱乐部。我们这个委员会在当了两年“花瓶”之后化身为“宝剑”,当然,目前还只是“悬挂之物”。

在这次会议上,我们除讨论本委在《规则》颁行后的工作方案和计划外,还专门讨论了足球领域的诚信问题。足球运动本应以诚信为本,通过公平竞赛的方式展现其魅力。但是在各个级别的足球比赛中,运动员身份或年龄造假、直接或间接操控比赛、与赌球或贿赂相关联的假球黑哨等不诚信的行为时有所见。因此,中国足协根据中央领导的要求,正在研究制定《中国足球诚信建设行动计划纲要(草案)》。足球事业的健康发展需要诚信。各行各业的健康发展都需要诚信。例如,笔者日前就撰文介绍了京东集团联合腾讯、百度、美团、宝洁、联想、小米等知名企业成立了“阳光诚信联盟”。

常言道,缺什么就要什么,最需要的就是最欠缺的。当下国人大讲诚信的重要性,就是因为我们的社会中缺乏诚信。在足球界、体育界、社会各界(包括政府机关),弄虚作假的事情屡见不鲜,不讲诚信的行为司空见惯。这些年爆发的那些导致舆情汹涌、民怨沸腾的热点社会事件背后大都存在着诚信的污点。人们在探讨这个问题时一般都在社会道德层面进行批判,并在此基础上构建各种“诚信体系”,如“个人诚信档案”和“诚信黑名单”。这些做法都有一定的积极意义,但是又让我感觉有些“治标不治本”。本人最近经历的一件事情就让我从另外一个角度思考诚信的问题。

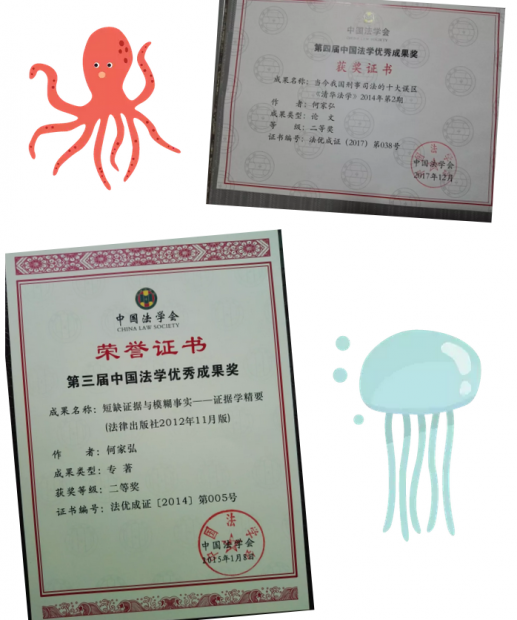

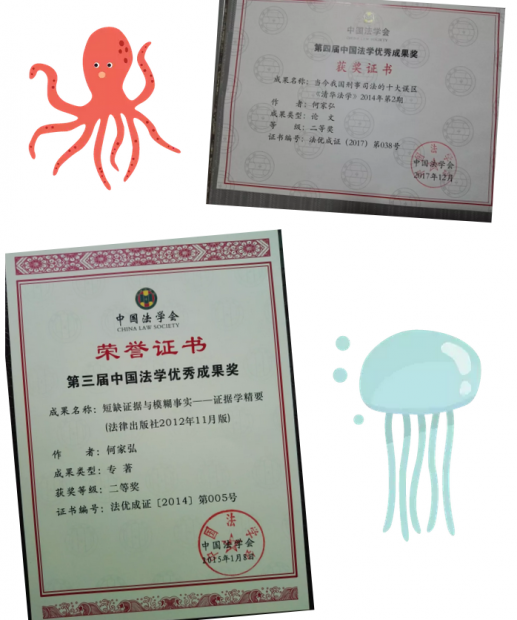

本人发表于2014年第2期《清华法学》的“当今我国刑事司法的十大误区”一文于2017年获得了中国法学会“第四届中国法学优秀成果奖”论文类二等奖。对于学者来说,这是很高的荣誉,我自然非常高兴,但是在快乐之后却遭遇了烦恼。由于另有要务,我未能参加中国法学会于今年2月举办的颁奖典礼,因此直到暑假前夕我才收到获奖证书和奖杯。我同时还收到了《中国法学会2018年度部级法学研究课题后期资助项目立项通知书》。我知道,这次获奖的奖金要以科研课题资助经费的形式发放。2014年,我的代表作《短缺证据与模糊事实——证据学精要》一书获得了“第三届中国法学优秀成果奖”著作类二等奖。那笔奖金也是以“后续资助经费”的形式发放的。当时,那笔经费自动转入我在学校的科研经费账户,我并没有注意其具体的要求。

九月开学后,我向学校科研处报告了这笔经费。按照规定,我还要向科研处提交“项目经费预算表”。于是我认真阅读了中国法学会的《立项通知书》。我发现,其中有些规定不太合理。该通知书说,我主持的《当今我国刑事司法十大误区》已经作为中国法学会的部级法学研究课题立项,并要求我“确保按时高质量完成课题”,而且“课题完成情况将记入中国法学会课题研究诚信档案”。

这是我早已完成的研究课题,而且我没有就这个课题进行后续研究的计划。法学会的通知书也没有就课题研究提出具体要求。于是,我只好按照科研经费管理的一般规定“编造”了“项目经费预算表”。提交之后,我的内心很有些忐忑不安,因为《立项通知书》中那“诚信”二字一直在我眼前闪现。毫无疑问,我这是在弄虚作假。我根本不会去做这个课题的研究工作,因此这笔经费的支出也肯定与这个课题无关。当然,我估计这个不诚信行为也不会真的记入法学会的诚信档案。从这个意义上讲,法学会的这笔钱就是在让我不诚信!

也许有人会说,大家都知道这是怎么回事,你又何必认真?但是,我对这种做法颇有些困惑不解。“中国法学优秀成果奖”是“经中共中央、国务院同意”设立的、是我国法学界最高级别的奖项。中国法学会给予获奖者一定数额的奖金也是合情合理、名正言顺的。原本光明正大的事情,为何要弄虚作假?我猜想,中国法学会的这笔钱大概来自国家财政拨款,而拨款时大概明确规定不得用于发放奖金。于是,法学会有关部门的领导只能煞费苦心地做出这种设计。对于我们这些获奖者来说,这确是名利双收的好事,既得到了钱,还得到了一个不费吹灰之力的“省部级课题”,而这在一些大学的科研考核中也是很重要的。然而,这种做法伤害了社会的诚信,而且是以诚信的名义!

诚信既是一个道德问题,也是一个制度问题。在当下中国,谎言假话已成风气,弄虚作假泛滥成灾。造成这种社会状况的原因既有国民道德水准的下滑,也有那些纵容甚至鼓励不诚信行为的制度。其实,在我们身边有许多此类不诚信的制度。其中既有涉及科研奖励等小事的制度,也有涉及国计民生等大事的制度。因此,中国社会的健康发展非常需要诚信。近年来,国务院也发布了一些与诚信建设有关的指导性文件,例如《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)的通知》(2014)、《国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见》(2016)、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(2016)。就在笔者撰写此文的三天前(9月16日),新华社还报道了中办、国办印发的《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》。这些指导意见是有用的,加强督查工作也是必要的,但我们还应认真检讨并革除那些导致弄虚作假的制度原因,而且需要领导干部带头行动。

在一个国家中,政府官员对社会行为具有引领和示范效应。官员诚信则百姓会渐次效仿,官员不诚信则百姓会变本加厉。因此,要在中国构建诚信的社会行为环境,官员的诚信是至关重要的,而提升官员诚信水平的基本路线就是民主与法治。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号